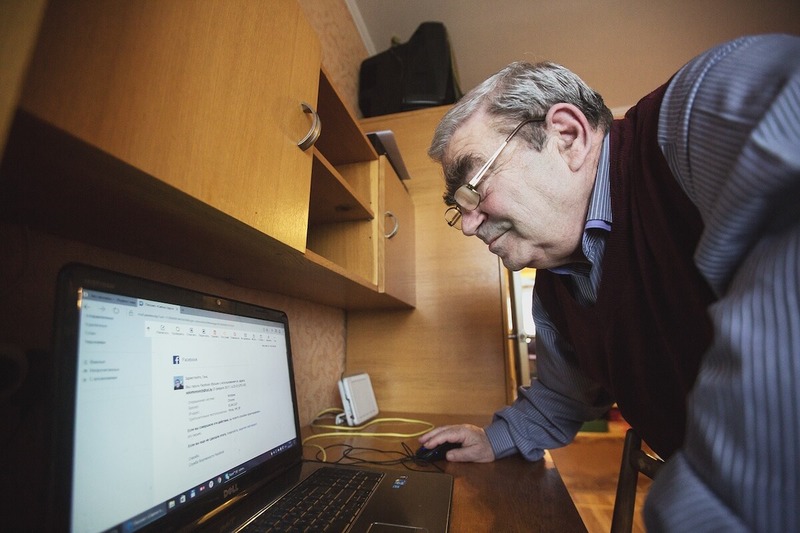

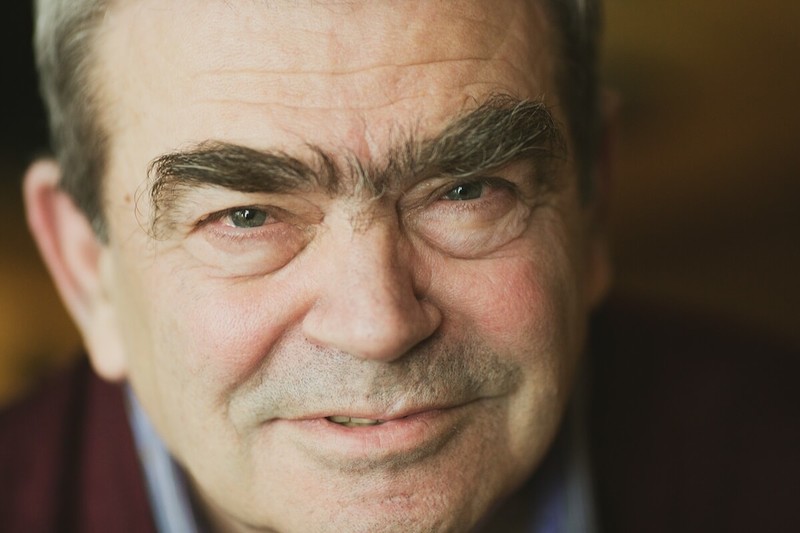

В 1972 году Геннадий Овсищер оказался в ИТ неожиданно для самого себя — в качестве постановщика задач, которым и проработал следующие почти 45 лет. Один из пионеров компьютерной эры в СССР, он 20 лет автоматизировал производство на советских заводах, а затем уехал в Сибирь, в частную компанию. Но несмотря на все соблазны, открывавшиеся в лихие и предприимчивые 1990-е на российских просторах, не бросил ни постановку задач, ни родину — и вернулся в Минск. Сегодня ему 68, в последние 8 лет Геннадий Соломонович работает бизнес-аналитиком в «МТБанке». О том, как всё начиналось и куда идёт, он рассказал в интервью dev.by.

Плохое резюме по-советски: пятый пункт в паспорте и дядя-полковник «в отказе»

— Мой отец, фронтовик, был директором спиртзавода, а затем председателем колхоза, мама — сельским врачом, оба брата — технари, а я мечтал о медицине. Брат отца, весьма известный человек, военный лётчик, полковник Лев Петрович Овсищер, агитировал меня идти в экономисты. После 25 лет службы он вдруг закончил нархоз и влюбился в экономику, говорил: «Полёты в небе — потерянное время, а вот экономика — то, что надо!» Но очень уж на меня наводил тоску наш деревенский бухгалтер с вот такими нарукавниками. В конце концов в 1967 году подался в Политех, выбрав факультет с высоким конкурсом — инженерно-педагогический.

В учёбе я был очень обязательный: пахал, пока другие гуляли. Когда моя однокурсница и будущая жена звала в кино, отвечал, что приехал учиться, а не по «кинам» ходить.

Я основательно готовился стать «большим» педагогом, всё к тому шло. Но случилось вот что: в 1972 году мой дядька-полковник собрался в Израиль. В 1970-е в СССР это уже не было преступлением, но всё ещё было предательством. Он получил отказ в выезде, став так называемым «отказником» и главным героем разгромных статей в «Советской Белоруссии» под рубрикой «Осторожно, сионизм!». Многие наши родственники, если их вдруг спрашивали про Льва Петровича, отвечали: не знаем такого, это даже не однофамилец! Наверное, я был одним из немногих, кто не отказался от него.

И тут началось: меня с моим успехами в учёбе всюду звали — а потом вдруг отказывались под разными предлогами. И машиностроительный институт в Костроме, и металлургический в Кременчуге. Даже радиозавод «Горизонт», куда устроилась конструктором моя жена. У меня был один недостаток — «пятый пункт в паспорте». Национальность то есть. И дядька-«отказник».

Я же никогда не делил людей по этому «показателю»: считал, что люди делятся на порядочных и непорядочных, умных и не очень. В те дни у меня впервые появилось это странное ощущение: ты на двух ногах, а тебе везде говорят — что на одной.

ЦНИИТУ: как пионеры компьютерной эры спали на распечатках программ

В ЦНИИТУ я попал случайно, пытаясь устроиться на завод, — и проработал там 20 лет. Как постановщик задач. Честно говоря, очень долго никак не мог понять, чем мы тут занимаемся. Только со временем понял и полюбил это дело. И другим делом никогда не занимался.

Мощный был институт, полторы тысячи человек работало. Он первый в СССР занялся «АСУПизацией» — внедрением автоматизированных систем управления на производстве. На заводы привозили первые ЭВМ, «Минск-22», «Минск-32», ЕС. Никто ещё толком не понимал, что это такое и зачем, редко где дело заходило дальше расчёта зарплат.

Время было очень интересное: сидели за работой днями и ночами, находили оригинальные алгоритмы, показывали решения «вождям» на ВДНХ.

Больше всего я любил состояние аврала. Проводил в командировках по 130 дней в году, мы ведь лично ездили на заводы. Жили в жутких условиях, в грязных общежитиях с шумными и драчливыми «аборигенами». Бывало, раскладывали распечатки на полу и спали на них. Однажды на нас даже упал фальш-потолок. Как-то на один из заводов вместе с белорусами приехали болгары. Мало того, что они жили в «Интуристе», так ещё отказывались работать, пока в заводском цеху порядок не наведут. А им всего-то нужно было переступить через «завалявшуюся» трубу. Неженки!

Вот так начиналась компьютерная эра в СССР.

Неявный результат: селёдка, завёрнутая в оригинальные алгоритмы

Но кое-что убивало страшно: мы много чего делали — и много чего впустую. Девочка с амбарной книгой всё равно была любому заводу милее, чем ЭВМ с перфокартами

Например, делали сложную систему для завода в короткие сроки. Мой программист сказал: Гена, придётся раздвинуть сутки. И мы сделали это, придумав оригинальный алгоритм. Потом думаю: дай-ка схожу, погляжу, как это работает. Пришёл в кузнечный цех: ну как, пользуетесь? Пользуемся, говорят! Спасибо, прекрасная бумага! Селёдку очень удобно заворачивать.

Или вот задачка: учёт простоя главного конвейера. Знаете, какой период простоя мы насчитали? 50 часов в сутки! Почему? Дело вот в чём: если у рабочего на главном конвейере заканчивались детали, он нажимал на специальную кнопку, сигнализируя об этом, — и начинался простой. Когда детали привозили, нужно было опять нажать на кнопку, но рабочий на это «забивал» и просто шёл работать. Поэтому и получилась такая цифра. Ладно, мы кое-как добились более реальных результатов. Но начальник производства сказал: и что мне теперь делать, предъявлять претензии цехам-поставщикам, которые детали не везут? Это же всё наши советские ребята!

«Ну, Гена, свернёшь ты себе шею!» — говорили друзья, когда я ехал на «Россельмаш», в эту горячую точку. На заводе был период модернизации — переходили с «НИВЫ» на «ДОН». И это требовало решения других задач. Например, задачи, которые до этого решались раз в квартал, теперь требовали ежесуточного расчёта. Завод стал моим последним большим проектом в институте. И я справился: моя система работала там с 1985 года чуть ли не по сей день, последние старые ЭВМ они выбросили пару лет назад.

Зарплата: «Продавать себя? Я никогда не ходил просить»

Как младший научный сотрудник я получал 90 рублей. Мой замечательный шеф, каждый год пытался исправно добавить мне по 10 рублей. Так я дожил до 190 рублей и до старшего научного сотрудника. Дальше продвинуться было уже невозможно. Хорошо, что меня никогда не волновали должности.

Был момент, когда в нашем отделе работали одни женщины. Все они были старше меня, зато очень обязательны. Однажды Татьяна Фёдоровна спросила, когда это нужно сделать, и я в шутку ответил: вчера. А она заплакала. До сих пор не могу это забыть, вот какие ответственные были женщины! Но, увы, многое приходилось делать за них. Как строилась система? Основную задачу вёл я, а им раздавал куски. Объясняю — а они за мной тщательно записывают. Я говорю: Валь, ну не записывай, слушай, вникай! Бесполезно. На выходных я брал их алгоритмы домой, дорабатывал, исправлял — чтобы выгородить их на общем собрании в понедельник. Прекрасно понимал — это ведь, кроме всего прочего, женщины, у них рынок рядом. И жили мы дружно. Если что, выкуривали сигаретку мира — и дальше жили.

«Продавать себя»? Что вы, я никогда в жизни ни к кому не ходил просить. Больше скажу, когда мне давали премию, то я видел, как у женщин, за которых я писал алгоритмы, от расстройства портилось настроение и «опускались уши», как говорится. Шёл к шефу: заберите вы у меня эту премию, вон Валентина Ивановна плохо себя чувствует! А он отвечал: иди, работай, не твоё это дело.

Сибирь: как выдать работягам деньги к 1 мая и не быть битым

В 1992 году я понял, что ЦНИИТУ кончился. Задачи стали смешными — например, разработать график дежурств гаишников.

Я уехал в Сибирь, в город нефтяников Лангепас, устроился в частную контору. Условия не ахти — минус 45 С, зато мы работали на результат! Я впервые остро почувствовал свою нужность. Пришлось, правда, изучить ненавистную бухгалтерию, чтобы проектировать экономические системы. Купил книгу по бухучёту, читаю. Ни черта непонятно. Тогда шеф посоветовал взять книги 1911 года — и действительно, там я хоть что-то понял.

Помню, 1 мая, праздник, народу прорва, работяги толпятся у сберкассы — деньги нужны гегемону! А мы закрыли местный «Сбербанк», чтобы запустить свою систему и руками ввести всю информацию. Запускаем — не работает. Я уже и наладчиков, и админов подёргал — не работает. А гегемон толпится и волнуется: когда, ну?! Операторы показывают пальцем в мою сторону: вон у того дядьки спросите! Мужики подзывают меня жестами: ну-ка, подойди поближе, хотим тебя потрогать. Слава богу, мудрая заведующая филиала сказала: чего шумите, денег всё равно не привезли! Хотя деньги привезли уже давно. Ковырялись, ковырялись — и запустились. Но страху было! Гегемон уже готов был брать банк, телефон, телеграф.

Потом мне кассиры говорили: Гена, с твоей программой мы уходим домой в 19.00, как положено, а не ночью, а летом сходили в отпуск! Впервые в жизни я нанёс большой экономический эффект!

Лихие 90-е: стартап с тремя сломанными стульями в Ростове

В 90-е мои бывшие друзья по «Россельмашу», программисты и постановщики, пытались запустить свой бизнес в Ростове. Хотели создать новую систему для банка. И меня позвали. Но там же своё лобби — и «Сбербанк» нанял в итоге британцев, крупную компанию, которая уже всю Европу покрыла своей системой. Британцы, правда, быстро смекнули, что Россия — не Европа. Им нужен был кто-то, кто разбирается в местных реалиях и адаптирует систему. Тендер выиграли мы. Но там были свои лоббисты, зачем им маленькая контора с тремя поломанными стульями?

А мне уже квартиру сняли, наняли какую-то Арину Родионовну, которая меня поила и кормила. Ребята сказали: Гена, оставайся, мы тебе денег дадим, начни свой бизнес. А я ответил, что кроме постановок ничего не умею. Для меня главное — интересная и непростая работа, а бизнес на втором месте. И уехал в Минск.

Без права на ошибку: как при деноминации потеряли 4 рубля

Жена до сих пор толком не знает, чем я занимаюсь. А дети говорят: папа, что с тебя взять, кроме работы? Токарь может отключить станок, а постановщик — нет. Настоящий постановщик — это особый образ жизни. Если не любишь это дело всей душой, то ничего не получится.

Я не сажусь писать, пока полностью не продумаю алгоритм. Тут как в шахматах — великой игре, которая позволяет абстрактно мыслить, заглядывать за горизонт. Когда-то у меня был 1-й разряд, в деревне я играл с отцом и по переписке, а позже — за сборную института. Сейчас чаще с компьютером играю, но у меня есть и настоящая доска, и настоящие шахматные часы. Получаю огромное удовольствие, особенно когда выигрываю. Вот и внучка такая — приходится проигрывать, чтобы она согласилась сыграть. Ничья её не устраивает.

Некоторые постановки получается написать аж с 8-го раза. Я всегда готов сделать два шага назад, но никогда не ставлю костыли и распорки, не затыкаю дыры паклей, понимаете? Если ты закрыл глаза на какую-нибудь нестыковку или не учёл один нюанс, который встречается раз в сто лет, то задача рано или поздно пойдёт враскосяк. Так случилось с моей системой на «одном из заводов»: 10 лет проработала — и вот на тебе.

Самое страшное — это допустить ошибку и не заметить: ошибки смываются кровью. Я живу в постоянном страхе, что ошибаюсь. Особенно, когда делаем большую вещь. Вот как с деноминацией в 2016 году: сколько было тревог! В конце, когда уже почти всё было готово, где-то «потерялось» 4 рубля, не сходился баланс. Потратил четыре дня, но нашёл.

Программисты: кто-то — от бога, а кто-то туфлей бросается

Когда был молодой, программисты подговаривали меня учиться программировать. Но мой шеф сказал: ни в коем случае. И правильно: во-первых, нельзя сидеть на двух стульях, а во-вторых, у программистов совсем другое мышление. Они любят, когда дважды два четыре. А это не всегда так.

Я работал с самыми разными программистами. Некоторые в меня бросались туфлей — человеку хотелось домой, а не систему доделывать. У другого никогда не снималась программа, но она функционально решалась неправильно: программист считала, что из-за вмешательства злой силы. Но были и чистое золото, программисты от бога. Программы, которые они делали, буквально «летали».

Хотя и у гениальных ребят ошибки бывают. Не зря же я писал в договорах для перестраховки: «Заказчик и исполнитель понимает, что программы без ошибок не бывает».

А вот тестировщиков в 70-80-е у нас вообще не было. Распечатывали огромные листы, на пол выкладывали — и руками-ногами по ним ползали, искали ошибки. С тех пор я считаю, что их нужно набирать из числа опытных постановщиков, чтобы они знали предмет, а не просто запускали скрипт — и готово. А как же понимание сущности? До сих пор стараюсь всё сам тестировать.

Я видел, как менялись программисты с 1980-х и по сей день. Тогдашний цвет программирования — это были сильнейшие ребята. Они не приступали к работе, пока не докапывались до сути. Прихожу как-то к программеру: ну что, покажи результат! «Гена, я ещё не понял, что и как делать! Думаю». Он сидел и думал, как технологично и оптимально сделать, — а потом приступал. Если программа глючила, то расстраивался страшно. Сегодня, к сожалению, довольно многих я назвал бы просто кодировщиками. Они лепят, как написано в постановке, не думая.

У меня внук старший учится в колледже, программирует на Delphi. Иногда даю ему задания — он с пятой попытки справляется даже с элементарщиной. Я говорю: Егорушка, ну как так! А ведь сам по себе умный парень. Тот же EPAM набирает и перемалывает тысячи людей — не каждый из них успевает почувствовать суть своего дела.

Подработки: Биллы Гейтсы не халтурят?

За 45 лет мне предлагали «подхалтурить» тыщи раз. Но я убеждён, что нельзя сидеть на двух стульях: ерунда получается. Когда у нас в ЦНИИТУ кто-то занимался одновременно тракторным заводом и часовым — до того доработался, что написал в отчёте «трактора в золотой оправе».

Многие мои программисты халтурили, по семейным обстоятельствам. Один часто подначивал: Гена, давай вместе! Недавно он признался, что те задачи, которые сам делал, уже давно не работают. А вот часть тех, которые были сделаны вместе с постановщиком, — ещё в деле.

Помню, как сказал одному такому халтурщику: Биллом Гейтсом тебе не быть, ты халтуришь вместо того, чтобы развивать то, над чем работаешь. Но у нас же Биллы Гейтсы и не нужны. Нужны кодировщики.

Чем хороши и плохи бизнес-аналитики эпохи «войтивайти»

Очень люблю читать постановки молодых — они наводят на хорошие мысли.

Правда, сегодня такое время, что некоторые пытаются писать постановки «по телефону». Я этого не приемлю. Обследование объекта — это пройти всю цепочку своими ногами, вникнуть в суть, поговорив и с начальством, и с простыми смертными. Помню, мне говорили: ну что ты ходишь ко всяким бабкам? Приду и за спиной у них стою, смотрю, что они делают и чего им не хватает.

Ещё беда в том, что порой постановщик не любит думать и предлагать — он любит взять и тупо реализовать всё, чего хочет заказчик. По-моему, это неправильно: в алгоритмах должен быть смысл. Когда заказчик спрашивает: «А вот это можно?», я нередко говорю: «Можно, только зачем?». Всё должно быть осмысленным — и содержание, и форма, эстетика. Как говорится, заказчик всегда прав, если я с ним согласен.

А вообще количество толковых и бестолковых людей в разных точках времени и пространства примерно одинаковое. Вот мой приятель Макс говорит: ну сколько дураков здесь, в этой Америке! Особенно среди постановщиков.

Эмиграция: нужно ли уезжать из Беларуси за смыслом

— Гена, если бы ты приехал, был бы миллионером, — говорит мне приятель Макс, который уехал в Америку. Ну нафига мне эти «мильоны»?

До войны в местечке Погост, откуда я родом, жило очень много евреев. А после войны осталось два памятника, каждый — для 600 человек. И только одна семья — наша. Огромное количество местных жителей относились к нам очень хорошо. Поэтому я и люблю эту землю и людей, живущих здесь. Мой отец говорил: «Мы любим эту землю больше, чем многие коренные белорусы».

Одна наша знакомая (или родственница?), очень красивая и очень толковая девица, окончила в Минске консерваторию, но её никуда не брали — пришлось играть вальс Мельденсона в загсе. Ещё при СССР она уехала в Израиль. Когда ей удалось вырваться назад в Союз, к больной матери, я спросил у неё — нужно ли уезжать из Беларуси? Она ответила: если за хлебом — то да, если за смыслом — то нет.

Дядька мой всё-таки уехал в конце 80-х. Он почётный гражданин Израиля, похоронен на Поклонной горе. А мой отец — в Погосте. Каждому своё.

Почти 70 лет: выгонять человека несправедливо

«Вы у нас легенда!» — иногда говорят мне на работе. Но когда-то же надо уходить! Решил, что скоро уйду. Правда, уговаривают: может, до 70-ти?

Как бы там ни было, а сила уходит. Хватка у меня ещё осталась. Помню всё довольно хорошо. Иногда с приятелем спрашиваем друг друга: не проваливается ли память? Проваливается изредка. Я ведь не перечитываю свой алгоритм, когда он готов, на вопросы отвечаю без шпаргалки. Боюсь, что однажды не смогу на что-то ответить, забуду. Ну а если без самокритики — могу ещё чёрт знает сколько работать. Да, я хуже, чем был вчера — но ведь лучше, чем буду завтра!

Как-то ночью я написал замечательный алгоритм, он мне так нравился, но его не оценили. Я взбесился, положил заявление на стол. Побывал на собеседованиях в разных ИТ-фирмах. Особенно удивила одна большая компания, они прямым текстом сказали: мы вас хорошо знаем, но у нас установка — старше такого-то возраста не брать.

Выгонять человека из-за того, что ему стукнуло столько-то, по-моему, несправедливо. Я считаю так: человек должен сам решать, тянет или нет.

21 век: программы, которая покроет всё и вся, не будет

Знаете, о чём я жалею? Вот это время, которое наступило, — оно пришло для меня поздно.

Я ничему не удивляюсь — я восторгаюсь. Когда-то работал с FoxPro и экономил каждый битик, а теперь базы Oracle позволяют действовать с размахом. Расскажу тайну: ещё до XML-структур я сам их придумал. Два года носился с этим, думал, что создал перпетуум-мобиле. Но опоздал. Ничего такой стартап мог получиться!

Сомневаюсь, что в 21 или 22 веке найдётся такая программа, которая покроет всё и вся — «как бык овцу», как говорил Владимир Высоцкий. Всегда нужны будут прикладники, которые будут делать своими руками. Программисты и постановщики.

Пугает только одно: чем я буду заниматься на пенсии? Отдыхать я не умею. Не ездил на курорты и в санатории. Только один раз, когда дочке было пять, съездили в Абхазию, и то через два дня я уже названивал на работу: ну как вы там? У меня только один способ отключиться от проблем: я копаю ямы на даче. Эту дачу нам дали в 1982 году, я ужасно не хотел её брать и даже получил по морде, когда ездил за кирпичом, кирпич-то был в дефиците. Но где бы я сейчас ямы копал? Соседи приходят и восхищаются: ой, Гена, какую шикарную яму ты выкопал! А жена говорит: начерта?

Если бы сейчас позвали в интересный проект — я бы всё бросил и взялся.

А ещё хочется рассказывать молодым о своей работе. Однажды лекцию прочитал «Размышления постановщика с 40-летним стажем» — многим очень понравилось. Вот бы меня на какую-нибудь конференцию позвали. В душе я ведь так и остался преподавателем от бога, которого нет.

Фото: Андрей Давыдчик, dev.by

Рэлацыраваліся? Цяпер вы можаце каментаваць без верыфікацыі акаўнта.