NTLab — крупнейшая белорусская частная компания, занимающаяся микроэлектроникой. Уже 20 лет она предоставляет услуги по дизайну микросхем (радио, аналоговых и цифровых) для более чем 30 стран мира. В её портфеле — микросхемы для биометрического паспорта, медицинских имплантатов, беспилотников и летательных аппаратов разного класса. dev.by побывал в офисе компании и узнал подробности.

Развод с «Интегралом» и зарождение новой компании

— Когда я работал на «Интеграле», направление развития микроэлектроники было абсолютно тупиковым — копирование мировых американских достижений, — рассказывает основатель компании Дмитрий Черняковский. — Поэтому и для процессоров, которыми я занимался, была определена такая же линия — идти вслед за Intel. Однажды на каком-то собрании меня спросили, куда же мы пойдём дальше (286 процессор уже скопировали), и я ответил, что то, что мы сейчас делаем, уже лежит за порогом целесообразности. За что получил по носу и понял, что нужно строить жизнь самостоятельно. Так и состоялся развод с «Интегралом».

Все идеи, которые не принимали на заводе, я использовал при строительстве NTLab (сейчас группы компаний). Дизайн микроэлектронных чипов — это дорогое удовольствие. В 90-е годы ни в России, ни в Беларуси такие проекты не финансировались. Тогда мы вынуждены были заниматься не только проектированием чипов, но и созданием комплексной аппаратуры и систем на основе своих чипов. Постепенно наши позиции крепли и в какой-то момент мы стали даже монополистами на постсоветском пространстве.

Мы долго ждали появления того, что называлось белорусской Кремниевой долиной. Но, когда образовался Парк высоких технологий, оказалось, что с кремнием он никак не связан (по крайней мере с тем, который используется в микроэлектронике). Поэтому сначала решили, что это не для нас. Но потом нашли выход — разделили бизнес на две части, создание программных моделей и того, что делается на их основе. И вступили в Парк.

От биометрического паспорта до медицинских имплантатов

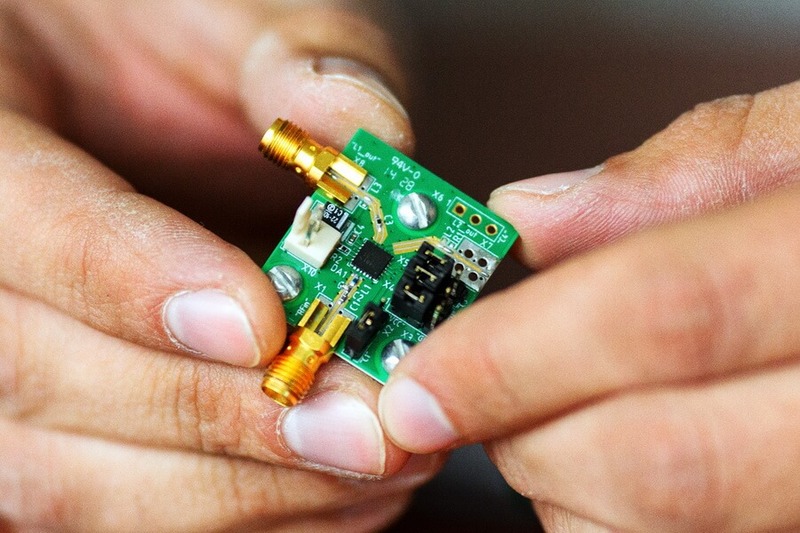

В 90-е годы компания начала проектировать радиочастотные схемы (RF) и создавать системы ориентации для спутников и дистанционного считывания данных со счётчиков.

«Первый наш проект был, мягко говоря, неспокойным. Немецкая компания не справлялась с микросхемой для автомобильной сигнализации, которая по радио должна сообщать об угоне машины. Поэтому обратилась к нам, — вспоминает период становления менеджер отдела разработки Александр Ковалевский. — Технология их, честно говоря, была сырая, теперешнего уровня автоматизации в САПР ещё не было, делали всё руками. А когда мы почти закончили проект, фабрика распорядилась, чтобы мы изменили отступ от конденсаторов на полмикрона — и нам пришлось всё перелопачивать. Сроки тогда, конечно, сорвали, но микросхему сделали».

Этот проект стал входным билетом. Потом началось сотрудничество с производителями автомобильной электроники, для которых компания проектировала микросхемы и радиосхемы для измерения давления в шинах. «Было сложно, но мы справлялись», — добавляет Александр. В 2001 году NTLab повернулась на восток. «Мы были первыми, кто сделал микросхему, принимающую одновременно и GPS, и ГЛОНАСС-сигналы. Это большая глава в жизни нашей компании, которая, к счастью, ещё не закончилась», — говорит директор по развитию Андрей Колоткин.

После этого специалисты компании участвовали в создании биометрического паспорта в России и выполняли различные проекты по технологии RFID (радиочастотная идентификация). А когда началась мировая нестабильность, NTLab решила идти на запад через Израиль. С тех пор география проектов расширилась (Франция, Бельгия, Австрия, Америка и др.), но страна стартапов по-прежнему остаётся основным двигателем в истории NTLab.

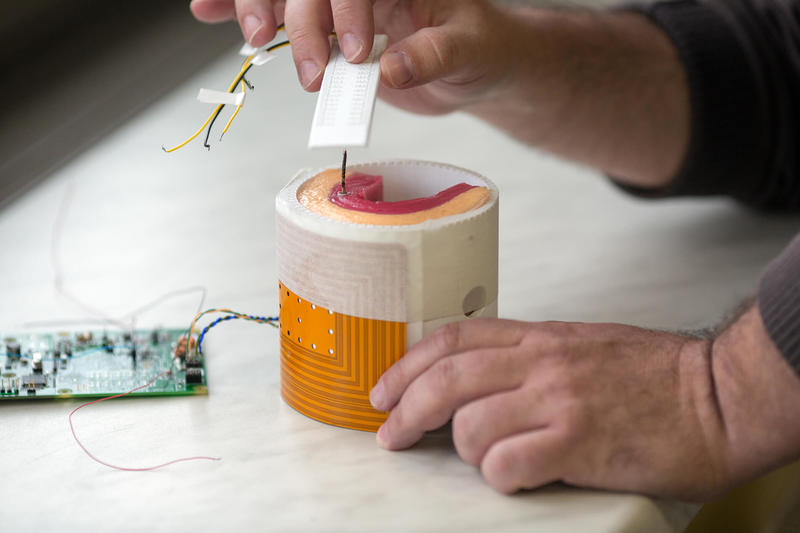

Сейчас компания развивается в новом для неё направлении — разработке микросхем для медицинских имплантатов (в нейростимуляции). Создаёт микросхему для устройства 1,5 мм диаметром, которое через шприц вводится в тело человека и действует как обезболивающее, подавая электрические импульсы. Инновационность разработки в том, что у чипа нет батарейки — запитывается он от браслета на руке пациента. «Экономически этот проект нам не выгоден, а вот репутационно — да. Нам интересна эта область, мы хотим войти в неё, и за это приходится платить», — пояснил Александр Ковалевский.

Свои IP блоки и экспортозамещение

— Помимо предоставления услуг в дизайне микросхем, мы создаём свои продукты — функциональные IP блоки, — продолжает рассказывать Александр. — Например, какая-то компания разрабатывает микросхему, и ей нужен один блок (часть микросхемы), который она сделать не может, допустим, синтезатор частоты. Тогда она обращается к нам и приобретает у нас нужный блок.

Также NTLab продаёт микросхемы для высокоточной навигации, которые используются в беспилотных летательных и наземных аппаратах: «В обычной GPS-навигации погрешность составляет 10-15 метров, а в городах и того больше, поскольку спутниковый сигнал может искажаться, отражаясь от зданий. А в навигации автопилота автомобиля погрешность должна быть не более 10 см, и частота обновления координат — не менее 10 кадров в секунду. Для этого используем поправочные данные с наземных базовых станций, которые мы собираем методом RTK (Real Time Kinematic). Это позволяет с сантиметровой точностью определять координаты».

По мнению представителя компании, автономная навигация с сантиметровой точностью и с большой частотой обновления — это очень перспективное направление. Микросхема, которая может принимать все навигационные системы и почти все диапазоны, будет востребована везде: как в доставке товаров с интернет-магазина, так и в военной промышленности.

Это как в казино выиграть, если первый образец соответствует ТЗ

Производство микросхем — это сложный и дорогостоящий процесс.

— Чтобы произвести микросхему, нужно заплатить фабрике за комплект шаблонов более миллиона долларов. Окупается это только, если у вас миллионная партия на одних и тех же технологиях. А поскольку в моделировании микросхемы всегда есть подводные камни, глупо было бы потратить миллион долларов и получить «кирпич» — нерабочую схему. Поэтому существует способ удешевления (называется «пластина с несколькими проектами»): 25 компаний делят сумму между собой и покупают комплект шаблонов.

Первый этап проектирования микросхемы называется Feasibility Study. Здесь собираются требования и проводится математическое моделирование (какие функции микросхема должна выполнять, на каких расстояниях, с какой скоростью и пр.). После этого составляется ТЗ, в котором прописывается архитектура, технологии проектирования и пр.

— Выбор нормы (технологии) в цифровых микросхемах достаточно прямолинейный — чем ниже норма, тем она лучше и дороже. В аналоговых микросхемах не всё так однозначно. Если мы делаем что-то вместе с цифрой, то она диктует нам правила. А если речь идёт о standalone девайсах, то нет смысла использовать низкие нормы: можно взять технологию крупнее и использовать биполярные транзисторы, чтобы достичь нужных результатов.

На этапе Architecture design создают архитектуру микросхемы (составляют её блоки и определяют, как они должны функционировать). Далее — Schematic Design, где разрабатывают схемы блоков микросхемы. Задача разработчика — придумать, как блоки будут устроены, нарисовать их в транзисторах и промоделировать. На этапе Layout Design в процесс включается тополог. Он должен разместить все элементы микросхемы так, чтобы, с одной стороны, они занимали меньше места, а, с другой, не мешали друг другу. Всё размещается компактно — оплата за квадратный миллиметр.

На проверке функционирования экстрагируются все паразитные компоненты (ухудшающие работоспособность) топологии. И схемотехник моделирует схему, наиболее приближенную к реальности. Если результаты стали хуже, но всё ещё вкладываются в ТЗ, блок считается готовым. Если нет, то проводится анализ: «либо тополог криво нарисовал, либо схемотехник что-то не учёл».

Когда всё готово, чертежи отправляют в электронном виде на фабрику. Если готовый образец микросхемы с первого раза соответствует техническому заданию, то это как в казино выиграть: «Значит, запускаем в производство и продаём». Но такое бывает редко, поэтому закладывают два запуска на проект.

Каждая ошибка обходится в сотни тысяч долларов

— Пинцетом в микросхему не залезешь. Поэтому, если что-то не работает, выяснить это можно только по косвенным признакам, сопоставляя с моделированием. Если после второго запуска обнаруживаются баги, то это очень плохо — себестоимость продукта растёт (каждый запуск обходится в сотни тысяч долларов).

Из-за высоких рисков в производстве микросхем эта область менее интересна для инвестиций, чем софт. И в то же время спрос на специалистов высок. «Мы оказываемся в такой ситуации, когда из-за высоких рисков в производстве приходится работать не на самую высокую зарплату на рынке, и при этом быть очень квалифицированными. Но зато я могу сказать: то, что я делал, летает в космосе», — признался менеджер отдела разработки.

По словам Андрея Колоткина, конкурировать приходится скорее не с компаниями на рынке, а с прошлым и с происхождением: «Сложнее всего убедить, что мы достаточно квалифицированы и с нами можно вести бизнес. Существует предубеждение, что в Беларуси не может быть чего-то путного в микроэлектронике».

Его коллега не соглашается: «Но уже грех жаловаться, сейчас скорее рук не хватает, чем проектов».

В 90-е было проще находить специалистов

— Дефицита в проектах сейчас нет, но есть большая кадровая проблема. Привлекать людей к микроэлектронике стало сложнее, чем в 90-е. ИТ-компаний много (программисты нужны даже в аптеке), да и работать в них куда проще, а специалисты в области проектирования микрочипов нужны пока только нам. Если не сложится с нами, найти себе другое место в Беларуси будет тяжело.

«К тому же образование практически перестало закрывать эти кадры. Когда к нам приходит студент, выясняется, что он ничего не знает по нашей тематике. Чтобы он начал что-то самостоятельно выполнять, ему надо пять лет обучаться. Если он гений, то полтора (при условии, что нам очень нужны люди)», — говорит руководитель отдела разработки.

— Костяк наших кадров — это люди, которых мы подготовили в рамках нашего учебного центра в БГУ в 1998 году (приходили в вуз и работали вместе с преподавателями). Хотим повторить что-то подобное, потому что для дальнейшего развития нам не хватает людей, — поясняет владелец компании.

Ещё один вектор деятельности NTLab — создание условий для появления стартапов в области микроэлектроники. «Мы хотим уйти от монополии, и поскольку у нас много областей, правильно было бы структурировать бизнес путём выделения этих направлений. Так мы подадим пример другим, чтобы они создавали собственные бизнесы».

Будущее микроэлектроники

— Сейчас я не вижу областей в микроэлектронике, которые исчезнут в ближайшее время, а вот появление новых возможно, — заглядывает в будущее основатель компании. — И одна из таких областей, у которой большое будущее — это микроэлектроника в медицине (нейро- и кардио-имплантаты, глазные имплантаты для незрячих и пр.). Технология RFID, в которой у нас большой опыт работы, будет всё больше применяться в медицине.

С наступлением эры беспилотных транспортных средств спутниковая навигация, в которой команда работает уже более 15 лет, получает новое развитие. В компании ожидают бум в применении и создании аппаратуры на основе их чипов в беспилотных летательных и наземных аппаратах.

— Усилится борьба за скорость появления точных решений, за габариты и энергию, которую нужно потратить на получение навигационного решения. Возрастут требования к точности аппаратуры позиционирования. И в конечном счёте все эти изменения должны будут стать выгодными для всех. Наши специалисты работают на мировом рынке электроники и видят, что ничего сверхъестественного там нет: просто упорный, напряженный труд. И при этом весьма интересный.

Фото: Андрей Давыдчик

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.