Цифры часто кажутся скучными, но именно они лучше всего рассказывают, как живёт общество. Иногда один график объясняет больше, чем десятки интервью, — будь то уровень самоубийств в Беларуси или криминальная карта Мексики. Вопрос лишь в том, умеем ли мы читать эти цифры правильно.

Расскажу, почему нам проще сидеть в своих инфопузырях, и почему статистика не заменит человеческую историю.

Кто пишет: Макар Асадчев, политолог, PhD, представитель Кампуса политической науки.

Статистика открывает неожиданное

Иногда цифры рассказывают больше, чем десятки репортажей. Например, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывают, что беларусы действительно едят больше всех картофеля в мире (на душу населения). Правда, так было не всегда — здесь можете увидеть, как изменялось потребление корнеплодов в мире.

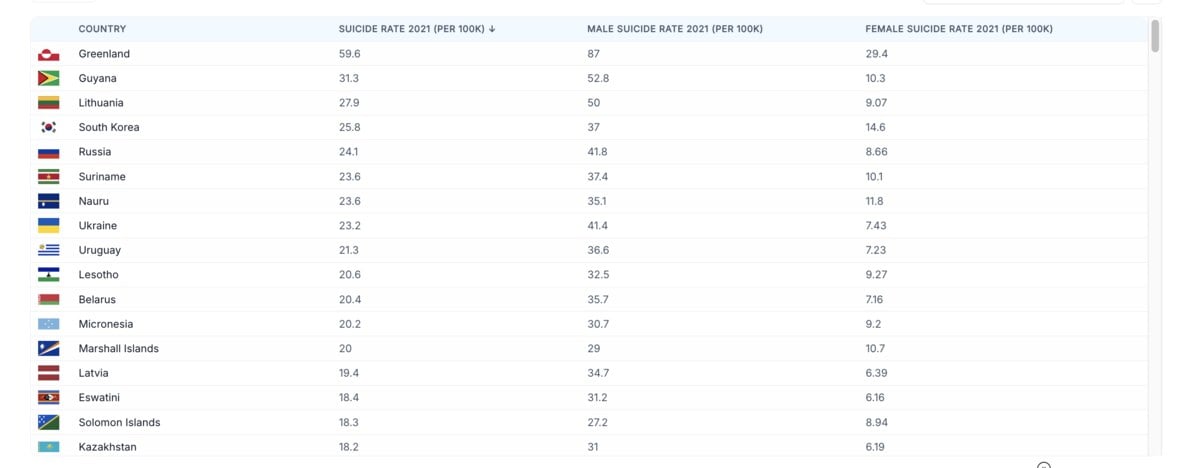

Другая, гораздо более печальная статистика касается уровня самоубийств. Беларусь остаётся в мировых лидерах по этому показателю и сейчас находится на 11 месте. В Литве ситуация ещё хуже, а в Латвии — примерно такая же.

За сухими цифрами могут скрываться целые комплексы социальных, экономических или даже культурных факторов.

Почему графики не заменяют истории

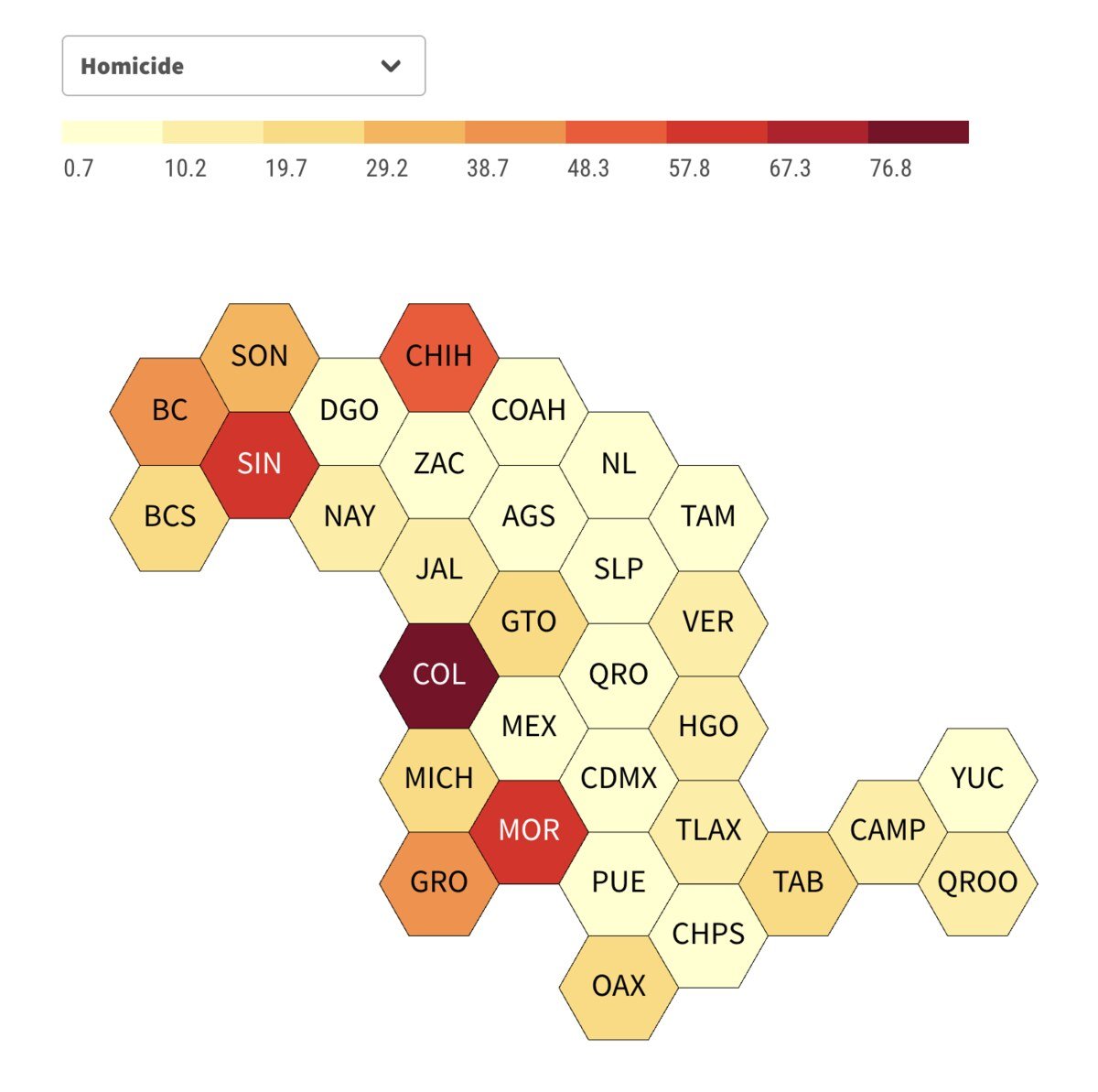

Статистика может дать ясную картину, которую трудно уловить в отдельных историях. Например, у Мексики репутация страны с самой плохой криминогенной обстановкой. Но насколько «все плохо», в каких штатах страны дела получше (стоит ли туда ехать отдыхать?), как обстоят дела с насилием против женщин?

Карты и графики позволяют собрать всё это в одном месте. Например, как это сделал один из моих любимых инфографических проектов. Ни один репортаж, основанный на интервью, не сможет полнее показать динамику ситуации.

С другой стороны, ни один график не передаст трагедии людей, чьи друзья или родственники стали жертвами преступников, о чем тоже стоит помнить, особенно если речь идет о журналистском материале.

Будь то в академии или журналистике данные и реальные «человеческие» истории миксуются, чтобы рассказывать максимально увлекательный сюжет.

При этом умение правильно анализировать данные и показывать результаты такого анализа делает аргументы убедительными.

Постправда: когда факты перестают убеждать

Есть одна проблема: даже самые надёжные исследования не всегда влияют на мнение людей. В эпоху постправды факты перестают быть общим ориентиром. Многие люди принимают решения не анализируя, а используя так называемое «оценочное мышление».

Мы склонны поддерживать «свою» позицию или ценность до конца, эмоционально отождествляя ее с собственной идентичностью. Если новая информация ставит под сомнение то, во что мы долго верили, появляется внутренний дискомфорт.

Именно поэтому возникают информационные пузыри. Каждый читает только привычные источники, общается с единомышленниками. В итоге «своя правда» кажется единственно возможной, а чужие аргументы — недостоверными по определению.

Отсюда и разговоры о «постправде», когда реальные факты перестают быть общим ориентиром. Для кого-то — земля реально плоская, хоть она и круглая. Вспомните, как вы в детстве могли спорить о том, какая музыкальная группа круче. Кажется, сейчас мир снова погрузился в такие детские, непримиримые и нелогичные споры обо всем подряд — от политики до того, какая диета полезнее.

Как исследователи находят скрытые установки

Люди не всегда готовы говорить правду напрямую. Поэтому в социальных исследованиях используются методы, которые помогают выявить скрытые установки.

Например, списочные эксперименты: респондентам дают список утверждений и просят отметить, сколько из них для них верно, не указывая конкретные пункты. Потом исследователи сравнивают ответы групп и выявляют долю людей, которые поддерживают коррупцию или испытывают предубеждения.

Данные, полученные от людей не напрямую тоже могут рассказать про их мнения, настроение и намерения. Если растут продажи алкоголя или антидепрессантов, то это может свидетельствовать, что в обществе растет тревога и эскапизм, о которой многие не хотят говорить в открытую. На такие же тенденции может указывать рост просмотров комедийных фильмов.

Получить такие данные не так сложно. Они могут находиться в открытом доступе, например, на сайтах статистических комитетов, ну или же можно путем небольших поисковых усилий раздобыть статистику того же самого Netflix. Было бы желание!

***

Если вы хотите научиться собирать и упорядочивать данные, замечать в них тенденции и интересные факты, замечать закономерности и тренды, то приглашаем на курс Кампуса политической науки «Data + Research Lab».

На курсе будет много реальных кейсов именно про Беларусь, и сам курс проведут именно беларусские специалисты! А после можете учиться на DataCamp, Coursera и других платформах, чтобы дальше расти в дата-аналитике.

Ждём молодых людей до 30 лет. Могут быть студенты, молодые специалисты из самых разных сфер, где может пригодиться качественная работа с данными — например, журналистика или академические исследования.

Главный критерий — это желание применять полученные знания и навыки в своей сфере. Ну и, соответственно, в заявке на курс мы ожидаем хотя бы короткого объяснения, как это будет делаться.

Курс бесплатный, а записаться можно до 22 сентября.

Мнение автора может не отражать позицию редакции.

Что ещё почитать про данные:

- Пишем парсер, чтобы анализировать выборы. Как ИТ помогает изучать пропаганду и общество;

- Нужна статистика и R. Рассказываю, как гуманитарий может залететь в Data Science и делюсь ссылками;

- Як самастойна вывучыць аналіз дадзеных? Парады ад Lead Data Scientist.

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.